HYPEBEAST korea

#Streetsnaps: 제이 플로우

1.5세대 그래피티 아티스트가 말하는 한국 그래피티의 과거와 지금.

그래피티가 무엇인지는 다 안다. 하지만 그래피티가 한국에서는 어떻게 시작됐고, 또 지금은 어떻게 소비되고 있는지를 아는 사람은 드물다. 힙합과 스트리트컬처를 말할 때, 빼놓을 수 없는 그래피티. 유행이 돌고 돌아 힙합과 스트리트패션이 다시 모든 문화를 집어삼키고 있는 지금, 그래피티는 과연 어디에 어떻게 위치하고 있을까. 자신을 한국 그래피티 신의 1.5 세대라 소개하는 스티그마의 대표, 제이 플로우를 만나 자신과 한국의 그래피티에 대해 물었다.

그래피티 아티스트, 그래픽 디자이너, 브랜드 대표로 불리우고 있어요. 그중 제일 중요하게 여기는 건 뭘까요?

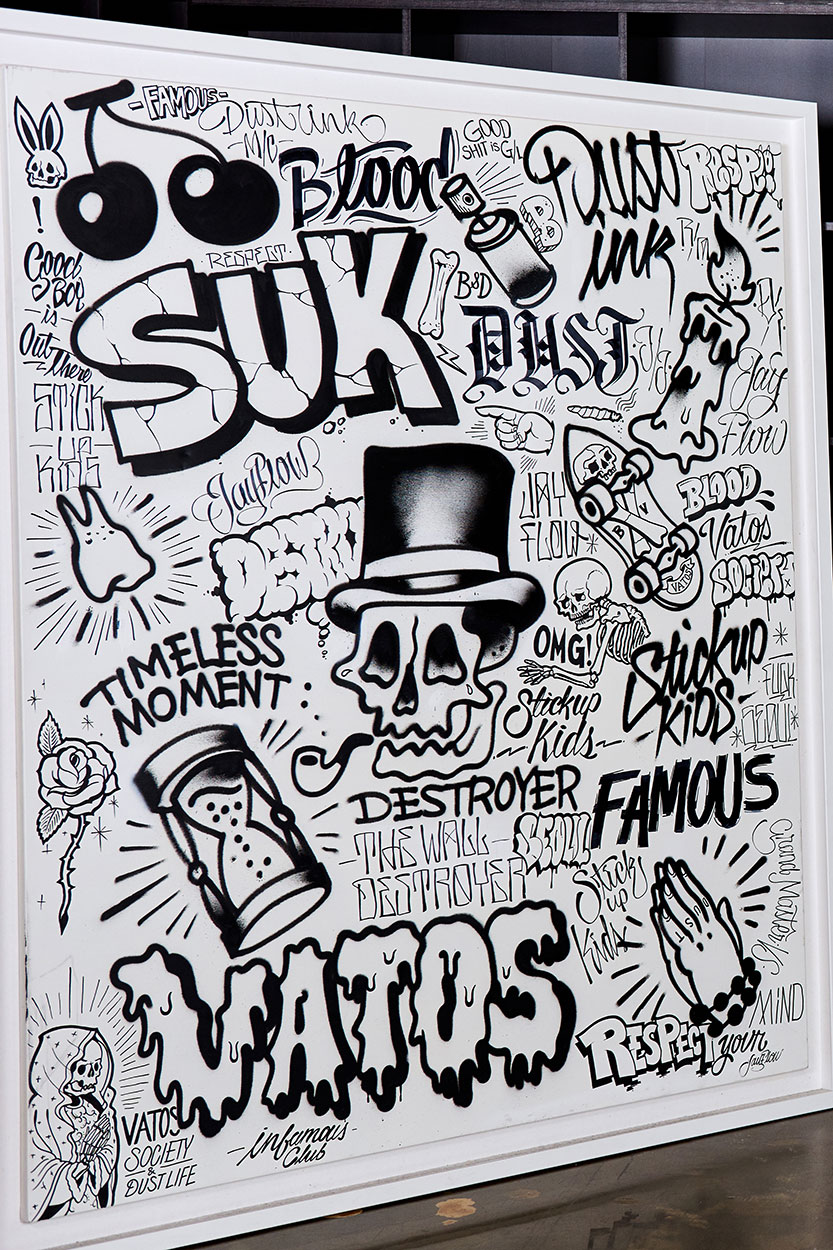

제 근간이 되는 일은 그래피티예요. 정확히는 그래피티 라이터죠. 20년 전부터 그래피티를 시작했고, 지금은 컴퓨터 그래픽 작업을 활용한 일러스트 작업도 꾸준히 펼쳐오고 있어요. 그러다보니 일이 자연스레 로고 및 타이포그래피 같은 쪽으로 번졌고요. 타투이스트 또한 겸하고 있는데 그린다는 행위의 작업은 거의 다 하고 있는 것 같아요. 일련의 작업이 결국 지금 맡고 있는 브랜드, 스티그마와 엮이고 있네요.

한국에서도 그래피티의 붐이 일었던 때가 있었죠.

1997년도? 한국에서 힙합이 유행했을 때를 그래피티의 붐으로 볼 수는 있을 것 같아요. 저는 그 유행이 절정에 달한 2001년부터 그래피티를 하던 분들과 만나기 시작했어요. 1.5세대 쯤 되죠. 하지만 정작 제가 그래피티를 시작했을 때 그래피티는 점차 하향세에 접어들었어요. 그래서인지, 그래피티에 과연 전성기란 게 있었을까? 하는 의문이 있긴 해요. 그래피티 주제의 많은 이벤트가 진행됐고, 또한 매스컴을 통해서 널리 알려졌지만 그래피티는 그저 꾸준히 같은 자리에 있는 느낌이에요. 사실 그래서 더 매력이 있고요.

그리고 지금은 다시 힙합과 스트리트패션이 대세가 됐죠. 현역 아티스트로서, 과거와 지금의 그래피티는 어떻게 다를까요?

오히려 그래피티에 대한 이미지는 지금이 더 익숙하다고 생각해요. 당시에는 힙합이 유행이었지만, 그것에 수반되는 다른 문화, 랩, 비보잉, 그래피티 등은 언더그라운드 신에서 더 소비됐고, 그래서 그래피티에 대해 모르는 사람들도 많았어요. 하지만 지금은 그래피티가 뭔지는 다 알잖아요. 이미지는 고갈됐고, 과거 뮤직비디오나 광고 등에 등장했을 때의 신선한 느낌은 이제 더이상 유효하지 않죠.

한국은 스트리트패션의 둘째가라면 서럽지만, 그런 나라중에서 이렇게 그래피티가 외면 당하는 곳 또한 없죠.

해외에서는 그래피티가 스트리트아트로 분류되죠. 그래피티를 바라보는 시선의 온도 또한 높고요. 하지만 한국에서의 그래피티는 언급한 과거의 이미지에 머물러 있는 것 같아요. 가끔 무대, 영상의 배경 정도로 쓰이거나 하는 정도예요.

그래피티 아티스트에게 한국은 어떤 나라일까요?

그래피티에 대한 인식과 환경은 한국이, 부정적으로, 독보적이라고 생각해요. 차갑고, 열악하죠. 한편 어떤 유명세에 대해서는 또 굉장히 열광하는 측면도 있죠. 카우스 역시 그래피티로 출발한 아티스트잖아요. 카우스 자체에 열광하는 사람들을 보면 그 기저에 깔린 스트리트컬처 자체를 정말 좋아하는 걸까, 의문이 들기도 해요.

작업 환경은 어떻고요?

건물에 어떤 작가의 작품이 그려져서, 사람들에게 알려지고 혹은 랜드마크가 되는 경우가 있잖아요. 마치 유명한 작품을 내 방에 고이 간직하는 컬렉터의 기분. 하지만 한국에서는 이 그림이 건물에 끼칠 해부터 생각하는 것 같아요. 심지어는 오래된 건물의 낡은 벽인데도 작업을 한다고 하면 걱정부터 하시는 경우가 많아요. 불신이 앞서죠. 세련된 걸 굉장히 좋아하고, 스트리트패션을 선두하는 나라임에도 불구하고, 한국은 그림 그리기 참 힘든 곳이구나, 이런 생각이 듭니다.

그 이유에 대해서 생각해본 적이 있나요?

경제 수준에 달린 문제는 아닌 것 같아요. 참을성이 없다고 해야 할까요? 어떤 문화를 오래 두고 지켜보는 그런 정서가 한국에는 없다고 생각해요. 그럼에도 불구하고 광고나 브랜드의 요청은 또 꾸준히 들어오죠. 아티스트들에게는 꽤나 혼란스러운 구조인 건 확실해요.

반면 스티커나 태깅 같은 건 더 흔해진 것 같아요.

이런 걸 바밍(Bombing)이라고 부르는데 아무래도 작업 과정이 편하고, 즉각적이니까 인기가 많은 것 같아요. 물론 늘어나는 현상 자체는 긍정적으로 보고 있고요.

과거와 비교했을 때, 지금의 그래피티는 어떻게 달라졌나요? 내부 혹은 외부적으로.

우선 대회가 많이 없어졌어요. 점점 페스티벌로 바뀌는 추세예요. 점수를 매기고 상을 주고 하는 게 좀 이상하다는 분위기죠. 그래피티의 형식 자체도 좀 많이 바뀐 것 같아요. 예전에는 레터가 중요하다, 아니다 테크닉이 중요하다 등 의견이 분분했는데 지금은 창의성이 매우 중요해졌어요. 얼마나 창의적으로 아이덴티티를 잘 표현하는가가 평가의 기준이 됐죠.

그래피티 신의 1.5 세대로서, 좀 더 젊은 세대에게 다가서고자 하는 노력이 있을까요?

여러 대회 및 페스티벌에도 참여하고 있고, 꾸준히 여러 분야의 브랜드와 협업을 펼치고 있어요. SNS나 브랜드가 아무래도 가장 나에대해 알리기 쉬운 방법인 것 같아요.

지금까지 협업한 브랜드를 열거하자면요.

에르메스, 뉴에라, 푸마, 나이키, 아디다스, 케이스위스 등의 패션 및 스포츠 브랜드와 협업 및 전시를 주로 진행했고, 현대, 기아 자동차와도 매핑 등의 퍼포먼스를 펼쳤어요. <배틀 그라운드>의 PUBG와 <클래시로얄>의 슈퍼셀과 같은 게임 회사와 협업 이벤트도 있었네요. 최근에는 타미 진스 및 코카콜라의 이벤트에 참여하기도 했고요.

어쨌거나 스트리트패션과는 뗄레야 뗄 수 없겠어요. 스니커 커스텀 작업 같은 것도 하나요?

브랜드의 요청으로 진행한 경우도 있었고, 오브제로서 만들어 본 적도 있어요. 단, 제가 신는 건 순정을 고집합니다.

본인의 브랜드, 스티그마와 엘레쎄의 협업 캡슐이 출시됐죠. 어떤 주제의 컬렉션인가요?

원래는 엘레쎄 측에서 저와의 단독 협업을 요청했는데, 스티그마가 곧 제 정체성이 오롯이 담긴 브랜드이기도 하니까 브랜드와 브랜드의 협업으로 진행하자고 거꾸로 제안했어요. 그렇게 진행된 협업이고, 스티그마의 캐릭터 콤튼 베어를 각색한 그래픽이나 저의 스프레이 워크 등이 가미된 티셔츠, 볼캡 등으로 구성된 컬렉션이에요.

요즘에는 어떤 걸 그리나요?

거의 상어예요. 주로 상어를 그리는데, 기억에 남는 건 최근 경기도 미술관에서 그린 작품이에요. 오직 이것이 어떻게 표현될 수 있을지, 작품에만 몰두해서 그릴 수 있었어요. 그리고 곧 스티그마 10주년 기념 전시가 열리는데, 아마 그것과 관련된 개인적인 작품들도 많이 선보이게 될 것 같아요.